作为第二十四届中国上海国际艺术节粤港澳大湾区文化周的核心活动,“其命惟新——广东美术百年大展”将于10月18日至明年1月18日在上海美术馆(中华艺术宫)举行。这不仅是一场艺术的迁徙,更是两地百年精神与文脉的跨江对话。

苏河湾的光影展示

苏河湾的光影展示

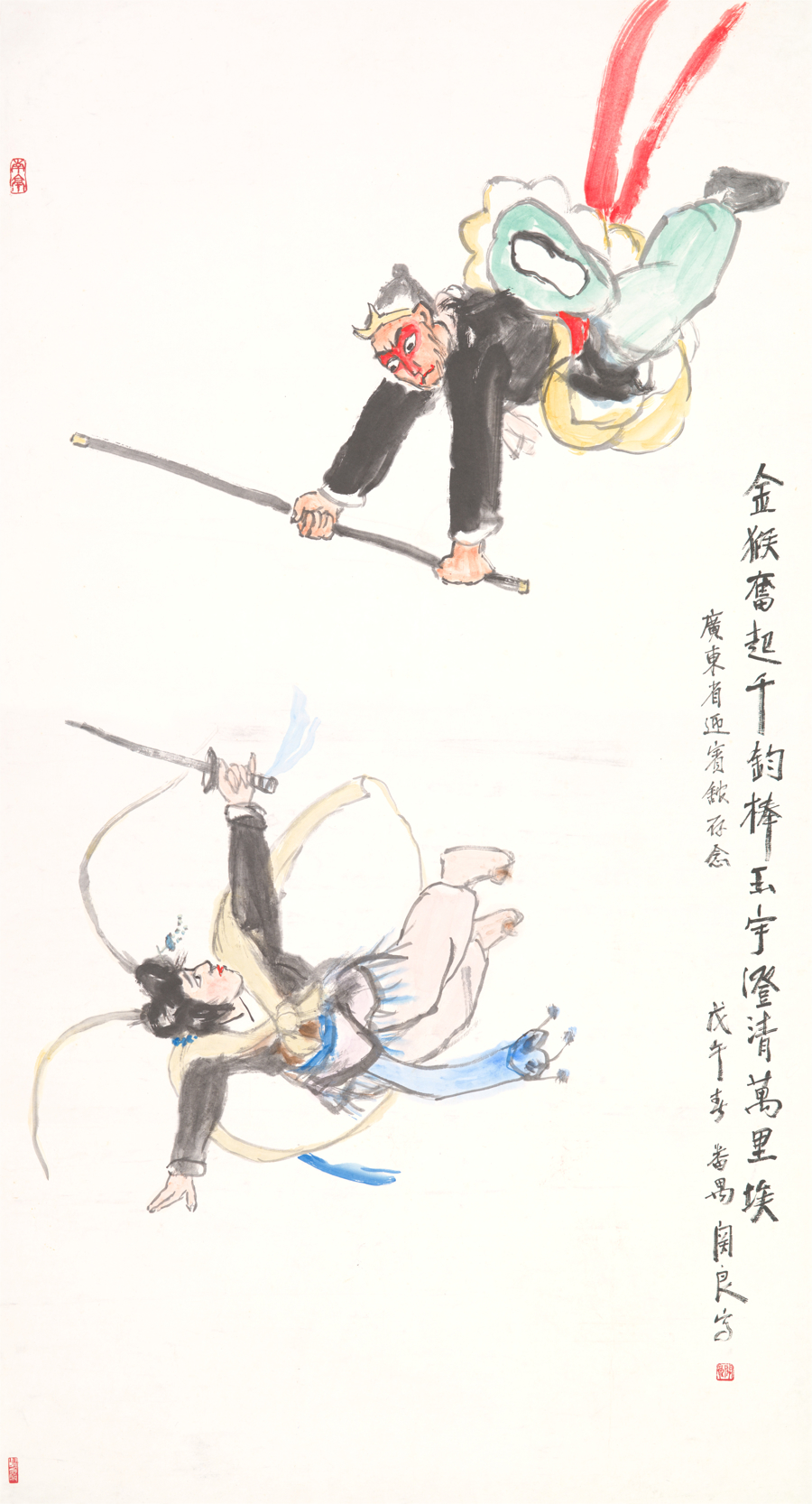

关良作品《三打白骨精》

关良作品《三打白骨精》

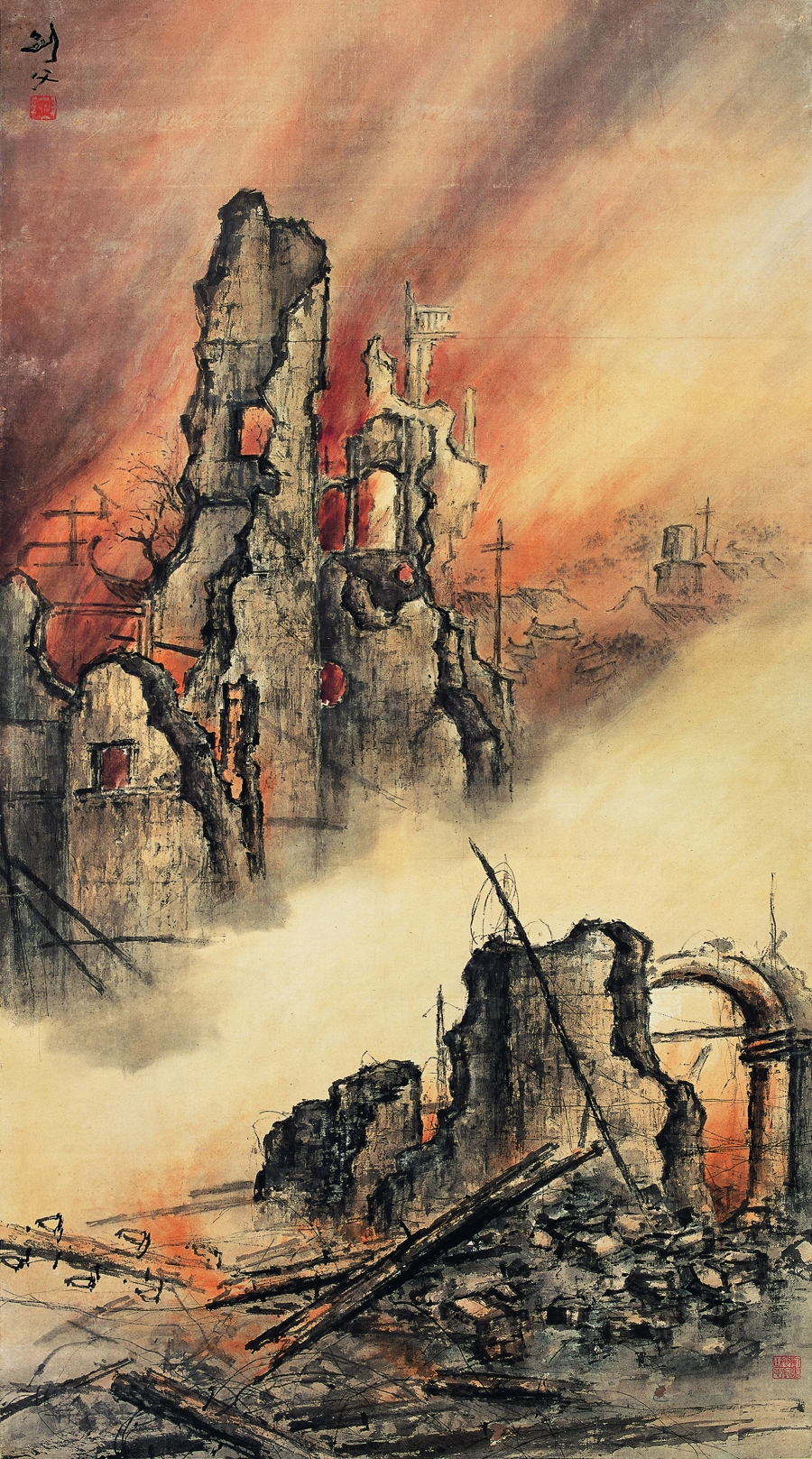

“在展览上看到近代广东美术的一个个重大事件的发生,也会看到整个广东美术界近年来的主题性创作,从学术建构体系里,增加了年轻一代有探索性的艺术家与大家同台展出,增加关山月与黎雄才两位的个案研究,为广大观众呈现岭南美术的全景图。你会发现,我们年轻一代在使用新的材料,新的观念新的表达方式跨越百年,希望这次的展览开启岭南画派与海派交流的新起点。”展览总策划、广东省美协副主席、广东美术馆馆长王绍强介绍。

互动印记

上海和广东有着共同的海洋文化,既有地域的相同性,也有历史的交流基础,这些共通性让两地即使远隔千里,也依然可以保持紧密联系。

20世纪初岭南画派以“折衷中西、融汇古今”的革新理念,在中国画坛掀起波澜。高剑父、高奇峰、陈树人等曾追随孙中山革命,后以画笔为刃,将日本画的写实、西方水彩的明丽融入水墨,创作了《饮马渡关图》《长城暮鸦》等饱含家国情怀的作品。1912年,高剑父于上海创办《真相画报》,将岭南画派的革新思想与上海的国际化视野深度结合,不仅刊发黄宾虹等海派名家作品,更首次系统引介世界美术潮流,成为连接南北艺术的桥梁。

粤沪两地艺术发展始终保持密切的双向互动,留下诸多深刻的历史印记。1919 年,林风眠从广东省立梅州中学毕业后,短暂入读上海图画美术学校(即后来的上海美术专科学校),在沪开启艺术求学之路,为其日后“调和中西艺术,创造时代艺术”理念埋下伏笔;1923 年,关良归国后执教于上海美专,在沪举办画展,其融合西方现代派理念与传统水墨的戏剧人物画,成为海派艺术生态的独特风景。关山月的《红梅》被中华艺术官永久收藏,黎雄才的作品多次参与上海重要主题展览。

广东美术的“家底”非常丰厚,除了广东美术馆馆藏作品数量达4万余件之外,深圳关山月美术馆、何香凝美术馆、广州艺术博物院(广州美术馆)等均有着丰富的藏品和史料,对于研究广东乃至中国近现代美术史具有不可替代的价值。

交流起点

本次展览汇聚约800 件/套广东美术精品力作,分为勇立潮头、艺术革命、匕首投枪、激情岁月、开放变革、百花争妍、风起南方,以及从广州出发——广州三年展文献展等特别项目七个主题板块与五个特别专题交织叙事,从不同维度延伸展览内涵,既展现岭南美术名家的独特魅力,更以当代视角诠释广东美术的传承与创新。关紫兰1929年创作的《少女像》、关良1978年作品《三打白骨精》、司徒乔1940年创作的《放下你的鞭子》等名作都将出现在展览上。

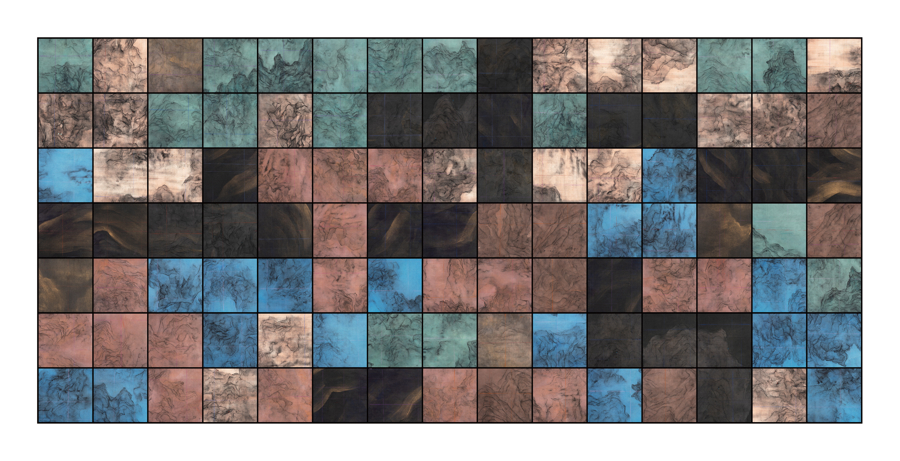

王绍强作品《淬厉新之》2024年

王绍强作品《淬厉新之》2024年

展览将融合艺术与科技,实现沉浸式策展理念,适度加入苏河湾光影展示、沉浸式展陈等多媒体方式,设置多处作品打卡点,为观众提供丰富的观展体验。其中,300米文献时光长廊,梳理广东美术百年历程,以厚重的文献研究与整理构成展览作品坚实的文化底蕴。

展览期间开展“岭南文化名家大讲堂”和公共教育活动,为公众提供深度参与感。岭南文化名家大讲堂共开展12场次,邀请专家学者,围绕展览主题进行讲座或对谈。同时,推出“岭南遇见海派”公共教育系列活动,在展区内设置教育互动空间,邀请观众记录和交流观展感受,参与“拼图识画”“版画拓印”“集章”等活动。

本次展览一大亮点是借数字化手段转换传统艺术,赋予水墨全新视觉体验炒股配资咨询投资,打破静态展示,增强观众互动沉浸感,实现传统绘画的现代演绎。观众可在观展过程中体验广东早茶文化、文创产品等具有岭南文化特色的非物质文化遗产。

广源优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。